SEGUNDO PERIODO

Filosofía Antigua

¿Qué es la filosofía antigua?

La filosofía antigua es la filosofía producida durante el primer período de reflexión sistemática. El período abarca desde el siglo VI a. C. al V d. C. Su origen histórico y geográfico se ubica en Mileto, ciudad griega del siglo VI a. C. en la que vivieron Tales de Mileto, considerado por muchos como el primer filósofo occidental, y muchos otros de los primeros filósofos, como Anaximandro y Anaxímenes.

¿Qué periodos abarca la filosofía antigua?

1. Cosmológico: Este primer período de la filosofía griega, también conocido como filosofía presocrática, abarca los siglos VI y V a.C.

El objetivo principal era la búsqueda del principio primordial, único y universal del cual se generaban todas las cosas, el cual lo llamaron arjé. Esta búsqueda era hecha a través del conocimiento (logos), dando inicio al pensamiento racional.

La filosofía presocrática se divide en 2 grandes escuelas:

Las escuelas monistas (siglo VI a.C.): siendo sus representantes más importantes Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito de Éfeso, Jenófanes, Parménides y Zenón de Elea.

Las escuelas pluralistas (siglo V a.C.): en las cuales se destacan Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito.

2. Antropológico: Durante la segunda mitad del período clásico de la Antigua Grecia, surgen los sofistas y Sócrates (470 - 399 a.C.). Este período se caracteriza por sus intensos debates en la percepción del conocimiento centrado en el hombre en vez de la naturaleza.

Los sofistas enseñan a usar la retórica para convencer y persuadir, ya que, todo es relativo y depende de la argumentación. Sus representantes más destacados fueron:

Protágoras: a quien se le atribuye la frase "el hombre es la medida de todas las cosas". Fue consultor del rey Pericles y creía en que todo debe ser socialmente útil.

Gorgias: afirmaba que todo es falso.

Antístenes: alumno de Sócrates, funda la escuela cínica. Fue maestro de Diógenes de Sinope, un destacado cínico.

Por otro lado, Sócrates no concordaba con los sofistas y afirmaba que los conceptos como el bien, el mal y la justicia eran absolutos, llegando hasta ellos por un proceso que se conoce como el "método socrático" que consiste en 2 pasos: la ironía y la mayéutica.

Este proceso ayudaría a exponer las contradicciones y generar un argumento inductivo a través del diálogo. Sócrates enseñaba que la vida sin preguntas es una vida de ignorancia y sin moralidad.

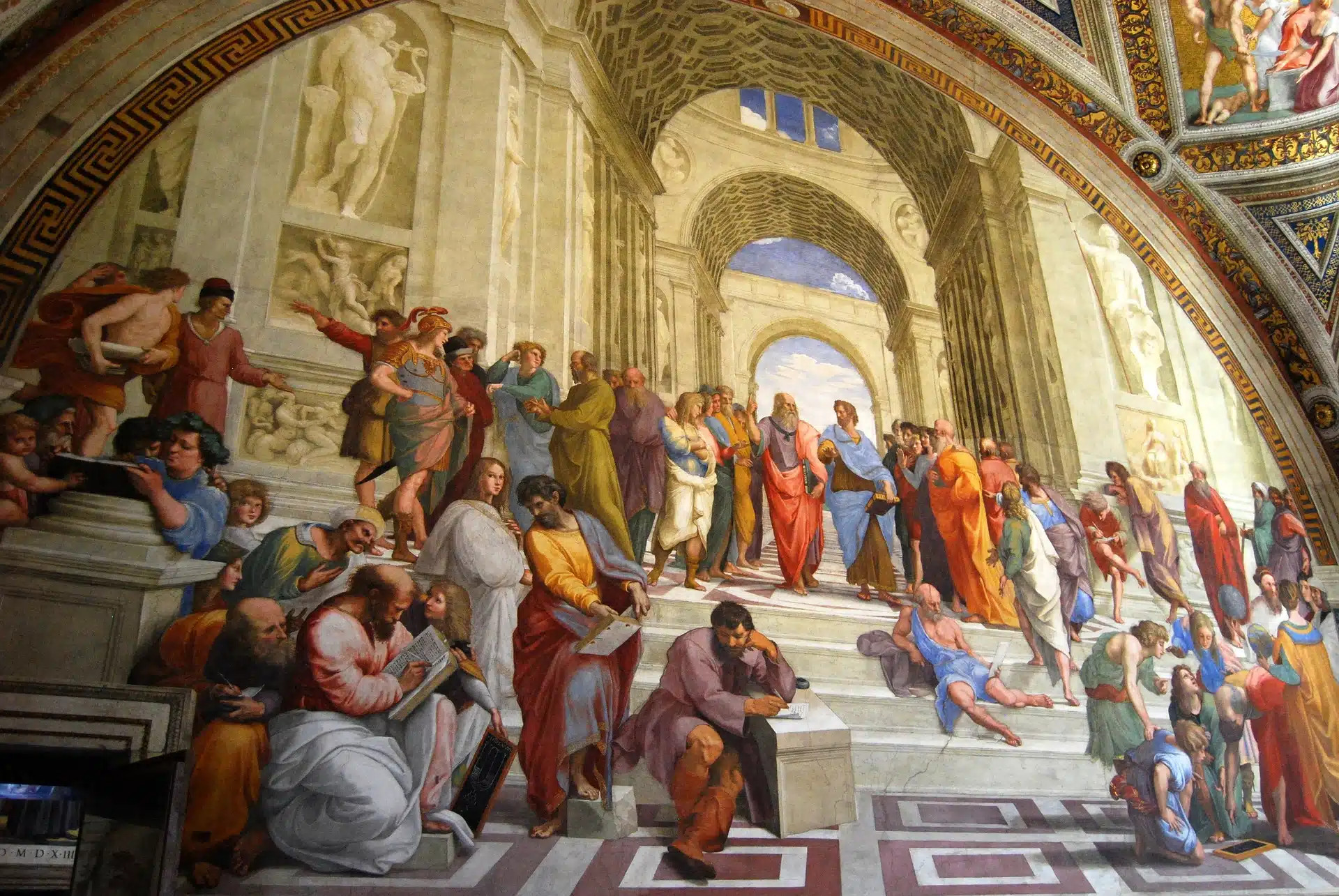

3.Epistemológico/Ontológico: La aparición de grandes pensadores sistemáticos (como Platón y Aristóteles) supondrá la consagración de las primeras grandes concepciones filosóficas, que incluirán una pluralidad de temas, desde la cosmología hasta la política, pasando por la antropología o la ética. Sin embargo, entre todos estos temas destaca el tratamiento sistemático de la ontología (teoría del Ser o del ente en cuanto ente) así como los primeros textos que reflexionan sobre el método que ha de seguirse en filosofía, a fin de ponerse en condiciones de producir un conocimiento auténtico, específicamente un conocimiento legítimo de los principios o fundamentos –Cfr. p. ej., La República VI y VII, así como el libro Gamma (Γ) o IV, cap. 4, de la Metafísica

4.Helenístico: Se conoce como Periodo helenístico, o Helenismo a la etapa de la Edad Antigua que abarca desde la muerte de Alejandro Magno en 323 a. C. hasta la conquista del Mediterráneo oriental y Asia Menor por parte de la República romana, en 31 a. C.

Este periodo está marcado por la fragmentación del imperio alejandrino y la aparición de diferentes reinos independientes en los territorios de Grecia, Egipto, Anatolia, el Levante, Mesopotamia y Asia central. A su vez, la fusión de la cultura griega con las culturas orientales dio como resultado la creación de un tipo de cultura nueva, atravesada por tradiciones de diferente origen. Es un periodo en el que las artes, la filosofía y las ciencias aplicadas tuvieron un gran desarrollo, ya que se implementaron políticas de mecenazgo y estímulo para artistas y eruditos en diferentes reinos.

La escuela pitagórica

En el siglo III a. de C. los pitagóricos de Tarento se dedicaron a diseminar por escrito hacia varias ciudades griegas, en particular Alejandría, las enseñanzas pitagóricas.

El primer contacto importante del mundo romano con el pitagorismo tuvo lugar en el año 209 a. de C. cuando Catón el Mayor fue huésped en Tarento durante una temporada del pitagórico Nearco. Allí se convirtió Catón en seguidor de las enseñanzas y modo de vida pitagóricos, como cuentan Cicerón en su diálogo Cato Maior y Plutarco en su Vida de Catón. Hacia 180 a. de C. se encontraron en Roma los llamados Libros de Numa, de enseñanzas pitagóricas, que, aunque no auténticos, demuestran el esfuerzo divulgador de los pitagóricos en el mundo romano. No casaban bien las doctrinas religiosas pitagóricas, que entre otras cosas prohibían las ofrendas de animales, con los cultos oficiales romanos y fueron consiguientemente reprimidas y perseguidas.

5.Neoplatonismo: Es una corriente filosófica surgida en Alejandría entre los siglos III y IV d. C., que retomó las ideas del platonismo como modelo filosófico, generando una nueva versión que conjuga el pensamiento platónico con el misticismo y las ideas religiosas de la época. Entre los filósofos neoplatónicos más importantes se destacan Plotino, Proclo, Jámblico y Porfirio, quienes desarrollaron distintas versiones del platonismo, dando lugar al surgimiento del neoplatonismo como una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad tardía. La escuela neoplatónica se caracterizó por revivir las ideas del platonismo y desarrollar una versión totalmente nueva del pensamiento filosófico y metafísico de Platón, a partir de conjugar su filosofía con ideas místicas, propias de doctrinas religiosas como el hinduismo, el judaísmo y el cristianismo.

Pensamiento presocrático

- Escuela Jónica:

Durante este periodo se crearon nuevas colonias, ya que las invasiones, provocaban la huida hacia las islas. Samos, Éfeso y Mileto, fueron las primeras ciudades en ser atacadas y justo en ellas, tiene lugar el nacimiento de la filosofía. El intercambio comercial provocó que estas ciudades, tomaran conciencia de las diferentes culturas, favoreciendo, así, el libre pensamiento.

La escuela Jónica fue una de las primeras escuelas de pensamiento filosófico de la antigua Grecia, la cual nació en Mileto, Asia menor, siendo sus principales representantes Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Estos filósofos, llamados "presocráticos" por ser anteriores a Sócrates, empiezan a darse cuenta de que el mundo, el destino de la humanidad, no puede estar en manos de los Dioses, que presentaban una forma humana y unos vicios igualmente humanos.

Se produce el paso del mito al logos, es decir, empiezan a buscar el primer principio (o arjé) ordenador de todo lo que hay, que de cuenta de la necesidad de los hechos.

¿Quién fundo la Escuela Jónica?

La Escuela Jónica fue fundada por Tales de Mileto, un filósofo griego del siglo VI a.C. Tales es conocido por buscar explicaciones racionales y naturales para los fenómenos del universo, iniciando así una tradición de pensamiento que rompía con las explicaciones mitológicas de la época. Su idea central fue que el agua era el principio fundamental (arjé) de todas las cosas.

Representantes de la Escuela Jónica

La Escuela Jónica fue una de las primeras corrientes filosóficas griegas y se centró en buscar explicaciones racionales sobre el origen del cosmos y los fenómenos naturales. Sus principales representantes fueron:

Tales de Mileto: Fundador de la escuela, afirmó que el agua es el principio fundamental (arjé) de todo lo que existe. Es conocido también por sus aportes en geometría y astronomía.

Anaximandro: Discípulo de Tales, propuso que el ápeiron (lo indefinido o infinito) es el origen de todas las cosas. También fue pionero en la idea de la evolución de los seres vivos y en la creación de mapas.

Anaxímenes: Otro filósofo de Mileto, discípulo de Anaximandro, quien sostuvo que el aire es el arjé. Según él, la condensación y rarefacción del aire producen los diversos elementos del universo.

- Escuela Pitagórica:

La Escuela Pitagórica fue una escuela de pensamiento y aprendizaje que se atribuye al matemático y filósofo griego Pitágoras, quien vivió en el siglo VI a.C. La escuela lleva su nombre debido a la influencia central de Pitágoras en sus enseñanzas. Aunque algunas fuentes históricas pueden variar en los detalles, se cree que la escuela existió en la ciudad griega de Crotona, en la región de la Magna Grecia (en la actual Italia), y posiblemente en otras ciudades.

¿Quién fundo la Escuela Pitagórica?

La Escuela Pitagórica se atribuye a Pitágoras, un antiguo matemático y filósofo griego que vivió en el siglo VI a.C. Pitágoras nació en la isla de Samos, pero luego se estableció en la ciudad griega de Crotona, en la región de la Magna Grecia (hoy en día, parte de Italia). La escuela lleva su nombre debido a la influencia central que Pitágoras tuvo en sus enseñanzas.

Pitágoras no solo contribuyó significativamente al desarrollo de la matemática, especialmente con el famoso teorema que lleva su nombre, sino que también fue un pensador influyente en áreas como la filosofía, la música y la espiritualidad. La Escuela Pitagórica se formó en torno a sus enseñanzas, y los seguidores de Pitágoras, conocidos como pitagóricos, conformaron una comunidad que compartía y desarrollaba sus ideas.

Representantes de la Escuela Pitagórica

La Escuela Pitagórica fue fundada por Pitágoras, pero además de él, varios seguidores y discípulos desempeñaron roles importantes en la promulgación y el desarrollo de las enseñanzas pitagóricas. Algunos de los representantes más destacados de la Escuela Pitagórica incluyen:

Pitágoras: Fundador de la Escuela Pitagórica, Pitágoras fue un matemático y filósofo cuyas contribuciones abarcaron diversas áreas, desde la aritmética y la geometría hasta la música y la espiritualidad.

Filolao de Tarento: Filolao fue un matemático y filósofo pitagórico que vivió después de Pitágoras. Contribuyó a la teoría de los números y a la cosmología, y se le atribuye la idea de que la Tierra gira alrededor de un «fuego central».

Arquitas de Tarento: Arquitas fue un discípulo pitagórico que también desempeñó un papel en la Escuela Pitagórica. Era conocido por sus contribuciones a la matemática y la filosofía, y se le atribuye la construcción del primer mecanismo mecánico conocido.

Hipaso de Metaponto: Hipaso fue un matemático pitagórico conocido por sus contribuciones a la teoría de números y por la famosa historia de su muerte, que según algunas leyendas, resultó de revelar la existencia de números irracionales.

Hicetas de Siracusa: Fue un filósofo y astrónomo griego del siglo IV a.C. que propuso que la Tierra gira sobre su propio eje, explicando así el movimiento de los astros. Aunque no defendió un modelo heliocéntrico, su idea fue pionera y anticipó teorías astronómicas posteriores.

- Escuela Eleática:

La escuela eleática fue una corriente griega de filosofía que se desarrolló aproximadamente a partir del siglo VI a.C.,. cuyo nombre en sí provenía de la ciudad griega de Elea, situada al sur de Italia, y la cual fue fundada por los griegos en torno al año 540 a.C.,.

¿Quién fundo la escuela Eleática?

Fue fundada por el filósofo Parménides (filósofo nacido hacia el año 500 a.C., considerado por muchos como el miembro más importante, destacado y brillante de esta escuela), el cual adoptó una actitud muy opuesta a la de Heráclito (teoría del flujo), en relación con la estabilidad y el cambio, manteniendo que el Universo era, en cierto sentido, algo así como una esfera indivisible e inmutable, y que toda referencia a cambio o por diversidad, era, asimismo, una contradicción.

Esta filosofía, que tuvo incluso su auge desde el mismo momento en que apareció, se opone incluso a las características defendidas por la escuela jónica (filosofía, como sabemos, materialista),

Y es que, según los eleáticos, el universo es, en esencia y en su mayor amplitud, una unidad inmutable infinita en tiempo y en espacio, que está más allá de la cognición misma, proporcionada por los propios sentidos. Mantenía, a su vez, que nada podía ser afirmado como tal excepto lo que «realmente era».

Representantes de la Escuela Eleática

Estos filósofos influyeron en la evolución de la lógica y en el pensamiento filosófico occidental, defendiendo una visión del mundo centrada en la unidad e inmutabilidad del ser.

Parménides de Elea: Fundador de la escuela, sostuvo que el ser es único, inmutable e indivisible. Afirmaba que el cambio, la multiplicidad y el movimiento son ilusiones, y que la realidad verdadera solo puede ser comprendida por la razón, no por los sentidos.

Zenón de Elea: Discípulo de Parménides, es famoso por sus paradojas que buscaban demostrar la imposibilidad del movimiento y el cambio. Con estas paradojas, Zenón defendía la doctrina de la unidad del ser propuesta por su maestro.

Meliso de Samos: Otro importante miembro de la escuela, desarrolló las ideas de Parménides, defendiendo que el ser es eterno, infinito y no tiene partes, por lo que es imposible cualquier tipo de cambio o transformación.

Heráclito: Fue uno de los primeros filósofos presocráticos que, como los demás, trató de identificar la causa primera de la creación del mundo. Rechazó las teorías anteriores, como la del aire y el agua, y afirmó que el fuego era la causa primera, ya que creaba y destruía.

- Escuela Sofista:

Los sofistas fueron un grupo de estudiantes y maestros de retórica (el arte del discurso) que vivieron principalmente en Atenas durante los siglos V y IV a. C.

Sofista es un término derivado de sophia ("sabiduría"), y designa por tanto al ingenioso y al gobernante práctico, a los poetas y a los educadores. Sin embargo, al transcurrir el tiempo va adquiriendo un tinte despectivo, y ya en Píndaro denota al charlatán.

Los sofistas no fueron un grupo homogéneo: cada maestro predicaba y enseñaba a su manera, sin un conjunto de reglas o principios que seguir. Los sofistas más famosos son Protágoras (485 – 411 a. C.) y Gorgias de Leontinos (483 – 375 a. C.), quien todavía hoy es conocido por sus obras Sobre la Naturaleza o el No Ser y Encomio de Helena.

Tanto Protágoras como Gorgias tuvieron como contrincantes filosóficos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Ambos aparecen como personajes en varias de las obras platónicas y además fueron acusados de persuadir audiencias y asambleas políticas para beneficio propio.

Representantes de la Escuela Sofista

En algunos problemas, los sofistas oscilan entre el materialismo y el idealismo, pero en general su filosofía se distingue por su subjetivismo y la negación de la verdad objetiva.

Protágoras (480-410 a.c.): Enseñaba que "el hombre es la medida de todas las cosas". Es un principio filosófico según el cual el ser humano es la norma de lo que es verdad para sí mismo, lo que también implicaría que la verdad es relativa a cada quien.

Gorgias (483-375 a.c.): Defendía tres tesis: 1) nada existe; 2) si algo existiera sería inconcebible para el hombre; 3) si fuera concebible, tampoco se podría transmitir o

explicar a los demás.

Pródico (465-395 a.c.): Establece la base para una teoría naturalista de la religión, diciendo que cada cultura deifica aquello que le es más útil de la naturaleza. Fue considerado de los primeros ateos. "Se toma por divino lo provechoso para los hombres".

Trasímaco (459-400 a.c.): Sostiene que lo "justo" (el cumplimiento de las leyes) es en realidad una imposición de los gobernantes en vistas de su propia conveniencia.

Negando una concepción trascendente de justicia, considera que ésta es el medio del que se vale el que manda para obtener provecho del que obedece.

Hipias de Élide (460-400 a.C.): Fue un sofista griego, destacado por su erudición en diversas áreas como la filosofía, la matemática, la astronomía y la retórica. Defendía que las leyes eran convenciones humanas y que la naturaleza debía guiar la justicia. Aparece en diálogos de Platón, quien lo critica por su superficialidad filosófica.

¿Quién estaba en contra de los sofistas?

Los principales opositores de los sofistas fueron *Sócrates, **Platón* y *Aristóteles. Sócrates criticaba a los sofistas por su relativismo moral y por cobrar por sus enseñanzas, ya que consideraba que la verdad y la virtud eran objetivas, y no simples herramientas de persuasión. Platón, en diálogos como *"Gorgias" y "La República", los acusaba de ser charlatanes que se enfocaban en ganar argumentos sin preocuparse por la verdad. Aristóteles, aunque menos severo, también rechazaba su enfoque en la retórica sobre el conocimiento genuino.

- Escuela Pluralista:

El pluralismo es una escuela filosófica griega presocrática del siglo V a.C., formada por tres grandes filósofos: Anaxágoras, Demócrito y Empédocles.

Los filósofos pluralistas forman parte del grupo de filósofos presocráticos que llevaron a cabo el primer intento de conciliar las dos concepciones de la realidad: la de Heráclito y los jonios, defensores del cambio continuo de la naturaleza, y la de Parménides, que consideraba que el Ser es eterno, indivisible e inmutable.

Los filósofos pluralistas defendieron la idea de que la realidad estaba compuesta por una multiplicidad de elementos fundamentales o principios básicos. Así, estos filósofos no creían en una única sustancia o principio que diese una explicación a todo en el universo.

Representantes de la Escuela Pluralista

El filósofo jónico Anaxágoras creía que todas las cosas han existido desde el principio como un número infinito de fragmentos infinitesimales de sí mismas, pero de forma confusa e indistinguible. La segregación de lo semejante a lo diferente la llevaba a cabo una cosa pura e independiente llamada «Nous» (mente), que también es la causa de todo movimiento. Algunas de sus ideas presagian el desarrollo posterior del atomismo.

Demócrito (460-370 a C), Afirma que la materia no puede ser dividida hasta el infinito, y por eso, esta materia debe tener unos principios básicos indivisibles, por lo que los llamó átomos (indivisible). Afirma que sólo existe la materia, por lo que el Ser es la materia formada por átomos, y el No-ser es el espacio vacío que permite el movimiento de los átomos para formar los diferentes cuerpos.

No existe el azar, sino que el universo tiene una serie de leyes físicas que pueden ser conocidas por nosotros. El conocimiento es posible y basado en la sensibilidad. Como podemos ver el pensamiento de los pluralistas, especialmente Demócrito, es un pensamiento bastante moderno para la época en que fue planteado.

Empédocles era un ciudadano de Agrigento, una colonia griega en Sicilia, y es más conocido por ser el origen de la teoría cosmogónica de los cuatro elementos clásicos (fuego, aire, agua y tierra), que consideraba simples, eternos e inalterables, y que están eternamente mezclados y separados por dos poderes divinos, el Amor y la Lucha. Al igual que los eleáticos, sostenía que no es posible que algo llegue a existir a partir de una inexistencia, o viceversa, sino que los materiales originales se combinan y recombinan. Empédocles también estaba influenciado por el pitagorismo en su apoyo a la doctrina de la reencarnación.

Grandes Filósofos Clásicos

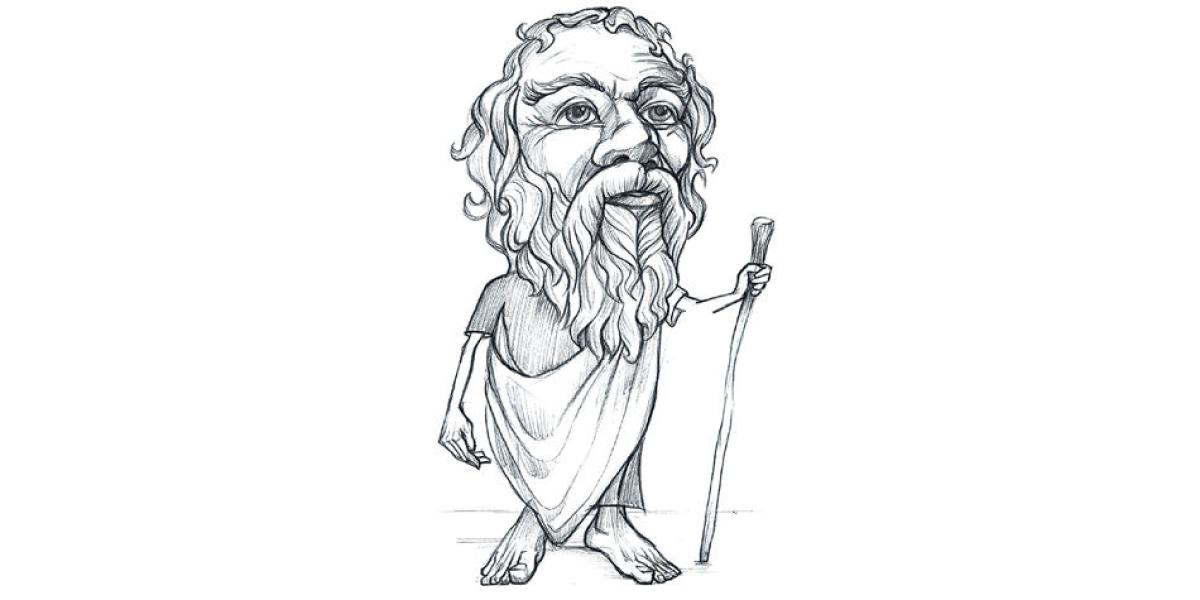

- Sócrates

¿Quién fue Sócrates?

Sócrates es uno de los filósofos occidentales más importantes de toda la historia de la filosofía. Nació en Atenas, Grecia, en el año 470 a. C., y murió en el 399 a. C. Por no haber escrito obra conocida, casi toda la información que se tiene sobre su pensamiento, vida y obra es por boca de su más famoso discípulo, Platón, quien lo convirtió en el interlocutor principal de la mayoría de sus obras. También Aristófanes lo incluyó en sus obras, así como Jenofonte en sus diálogos. Otros discípulos suyos fueron Antístenes, Aristipo y Esquines.

Sócrates fue un excelente maestro. Ya con 40 años enseñaba en la vía pública, en banquetes y en el ágora, que es como se llamaba a las plazas de las polis griegas. Dado que su enseñanza era gratuita y oral, estimulaba a todos los oyentes a reflexionar sobre lo que consideraban como cierto y, en muchos casos, los invitaba a realizar un examen de conciencia.

Sócrates marcó un antes y un después en la filosofía. A partir de él se descubrió un pensamiento basado en el diálogo, la postura crítica y la sospecha de las verdades comúnmente aceptadas como evidentes.

Es famoso, sobre todo, por haber iniciado la idea de los universales socráticos. Estos consistían en la definición de un concepto, en la mayoría de los casos, una virtud moral, que marca una forma de actuar en la vida cotidiana.

La vida de Sócrates

Sócrates nació en Atenas en 470/399 a.C. de una madre comadrona y un padre escultor. Participó en la guerra del Peloponeso, donde mostró valentía, y en su vida civil se dedicó a la búsqueda de la verdad, promoviendo virtudes como la bondad y la belleza útiles. Su método filosófico se basaba en hacer preguntas para guiar el pensamiento, lo que influyó en muchos jóvenes y pensadores. Aunque no ocupó cargos oficiales, tuvo una participación política activa, que lo llevó a ser visto como una amenaza por las autoridades democráticas. En 399 a.C., fue acusado de impiedad y de corromper a la juventud. En lugar de huir, defendió su misión filosófica y aceptó la condena a muerte, falleciendo al beber cicuta.

El legado de Sócrates

Uno de los aportes más importantes de Sócrates es que, para él, la filosofía debe ser un ejercicio de aporte práctico para la vida de los hombres. La filosofía debe enseñar saber vivir. Esto implica comprender profundamente distintos elementos filosóficos, como el bien y el mal, la virtud o la piedad, y descubrir su utilidad cotidiana. Solo así puede el individuo acercarse al conocimiento.

Sócrates no escribió ninguna de sus enseñanzas. Creía que si lo hacía, sus ideas podrían ser confundidas. Todo lo que se conoce en la actualidad se debe a las anotaciones de sus discípulos, más específicamente, las de Platón. En la mayoría de los diálogos platónicos, Sócrates es el personaje principal. Solo en dos de ellas, escritas durante la vejez de Platón, Sócrates cumple una función secundaria. Lo mismo sucede con muchas de las obras de Jenofonte y las de Aristófanes.

Sin embargo, no haber dejado una obra escrita vuelve al Sócrates histórico un personaje mucho más interesante, confuso e ineludible para la historia de la filosofía. Su actitud filosófica, tal como la muestran sus discípulos, marcó un precedente no solo para la práctica diaria de la filosofía, el rol del maestro o la forma de acercarse a las preguntas, sino incluso para el objetivo que la filosofía en general debe asumir.

El método socrático

La mayéutica

Los escritos más populares por los que se conoce el pensamiento de Sócrates son los diálogos platónicos. Estos consisten en una serie de preguntas y respuestas entre el filósofo y sus alumnos. A este diálogo de preguntas y respuestas se le conoce como el método socrático o mayéutico y se lo utiliza hasta la actualidad.

Cuando se lo nombra como "mayéutico", se lo describe como un proceso similar al del parto. La mayéutica es una forma de ayudar al interlocutor a dar con la verdad que ya lleva consigo. Así, el método empleado busca llegar a la verdad mediante el diálogo, preguntando una y otra vez sobre lo dicho.

Es el mismo Sócrates quien compara su forma de proceder con la de dar a luz. En El banquete cuenta cómo la sacerdotisa Diotima afirma que el alma de cada hombre quiere dar a luz y por eso la tarea del filósofo es la de un partero que asiste en el nacimiento del conocimiento o logos.

Mayéutica, incluso, se traduce como "partera" u "obstetricia", profesión ejercida por la madre de Sócrates. Incluso en el Teeteto, Sócrates le recuerda a su interlocutor que su madre era partera y que él cumple la misma función, pero respecto al alma de los hombres, ayudando a dar a luz a los conocimientos guardados en sus almas.

Estructura dialógica del método

Estructuralmente, la mayoría de los diálogos platónicos en los que aparece Sócrates mantienen una misma forma argumentativa. Esta consiste en una típica serie de pasos basados en preguntas y respuestas, clasificadas en dos grandes partes: la ironía socrática y la mayéutica como procedimiento propiamente dicho.

El primero se puede resumir en dos actitudes discursivas que Sócrates asume: la ironía socrática y la refutación. De hecho, muchas veces se suele llamar "ironía socrática" al método en su totalidad. Más allá del nombre que lleve, las actitudes que Sócrates encarna son las siguientes:

La ironía: Es la forma de fingir ignorancia respecto de un conocimiento o temática. Frente a un interlocutor que se asume como el sabio en la materia a tratar, Sócrates actúa como si no supiera en qué consiste el punto a discutir y pregunta sobre ello irónicamente. Esta actitud se supone que es una forma de burlarse de sí mismo, ya que era considerado como "el hombre más sabio de Atenas".

La refutación: Es la demostración de la contradicción del pensamiento de la persona. Por medio de la refutación, queda en evidencia la propia ignorancia de la persona.

Lo que sucede en muchas de las obras de Platón es que, en el mejor de los casos, los interlocutores de Sócrates quedan en aporía: desecharon sus antiguas opiniones, pero se encuentran en un callejón sin salida. Si en un primer momento del diálogo el interlocutor cree saber, por ejemplo, en qué consiste la piedad, al final sabe que esta no era como la pensaba y, sin embargo, sigue sin saber qué es.

A la ironía y la refutación sigue la mayéutica. Una vez que se despoja al interlocutor de sus antiguas creencias, el diálogo continúa de manera tal que, con la ayuda de Sócrates (como si fuera una partera), se dé a luz o se descubra el conocimiento ya acumulado en el alma de quien es asistido, tal como se cuenta en El banquete y en el Teeteto.

"Sólo sé que no sé nada"

Sócrates duda de todo, incluso de aquellos a quienes se les consideraba sabios en la época. Según la historia, su amigo, el sabio Querefonte, fue hasta el oráculo de Delfos y preguntó si había alguien más sabio que Sócrates. La pitonisa del oráculo le respondió que "no existía alguien más sabio en todo Atenas". No obstante, Sócrates dudó del oráculo.

La diferencia entre los sabios de la época y Sócrates es que los sabios se creían sabios absolutos, con un conocimiento absoluto, mientras que Sócrates podía ver su sabiduría, pero también su ignorancia. De allí su famosa frase "solo sé que no sé nada". Vale aclarar que esta frase es una aproximación a lo que él alguna vez pudo haber dicho. Si nos atenemos a los diálogos platónicos, nos encontramos con que es un parafraseo a algunas de sus afirmaciones.

El concepto del bien y el mal

Para Sócrates, los vicios son expresiones de la ignorancia. Por otra parte, toda virtud es signo de conocimiento. El conocimiento es fundamental ya que por él se accede a la verdad y, para Sócrates, toda persona que tenga un conocimiento justo y medido actuará bien. Por otro lado, aquellos que actúan mal lo hacen por ignorancia y no por maldad. El ser humano es bueno por naturaleza, solo que actúa con maldad por desconocimiento de la verdad. En eso consiste la verdadera ignorancia tal como Sócrates la piensa y presenta.

La palabra y la escritura

Sócrates realizaba todas sus exposiciones o clases en sitios públicos y lo hacía de forma oral: para él la discusión tenía más fuerza en el terreno de la oralidad.

Por otra parte, es importante considerar que, en aquella época, casi la totalidad del pueblo ateniense no sabía leer, por ende para él la oratoria se conforma como un medio de comunicación fundamental para llegar al conocimiento de la verdad.

El conocimiento y la sabiduría

Para Sócrates, el conocimiento no se limita a la acumulación del saber, sino que el conocimiento es, en parte, aquello que el sujeto trae consigo y que sirve de base para ir sumando nuevos conocimientos. Pero, por otra parte, para Sócrates el conocimiento debe cumplir y ayudar en funciones prácticas. Si no, es un conocimiento inerte.

- Platón

¿Quién fue Platón?

Platón fue un filósofo griego nacido en Atenas que vivió entre el 428 y el 347 a. C. Discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, es uno de los filósofos más influyentes en la historia de la filosofía.

Se le conoce principalmente por haber sido el primer filósofo en presentar una obra de manera más o menos sistemática. Entre sus ideas más importantes están: la teoría de las formas (o teoría de las ideas), la alegoría de la caverna y el famoso dualismo platónico que divide al mundo en un ámbito sensorial y uno inteligible.

En el 387 a. C. fundó la Academia, una escuela filosófica que perduró por 900 años y en la que se enseñó matemáticas, medicina, retórica y astronomía, entre otras disciplinas. Al día de hoy la Academia es considerada de manera unánime como la primera universidad de Occidente.

La filosofía de Platón fue recopilada en distintas obras, conocidas generalmente como "diálogos platónicos". Esto es así por la forma en que están articuladas, que responde a la estructura de un diálogo. En ellas son presentados, a través de distintos personajes, los conceptos e ideas platónicos.

Divididas por la tradición según la época en que fueron escritas (juventud, madurez y vejez), la mayoría cuenta con Sócrates como personaje principal. Solo la Apología de Sócrates, que expone la defensa de este ante el tribunal que lo condenó a muerte, no está escrita en forma de diálogo.

Vida de Platón

Platón nació en Atenas en 428 a.C. en una familia aristocrática. Originalmente interesado en las artes, conoció a Sócrates a los 20 años, convirtiéndose en su discípulo cercano. Tras la muerte de Sócrates en 399 a.C., Platón viajó por Sicilia e Italia, donde conoció el pensamiento eleático y pitagórico. Al regresar a Atenas, fundó la Academia, una institución dedicada al aprendizaje. Allí enseñó durante muchos años, y tuvo como alumno destacado a Aristóteles. Platón murió en Atenas en 347 a.C., a los 80 años, habiendo dejado un legado filosófico influyente.

Aportes de Platón

La teoría de las ideas

La teoría de las ideas o teoría de las formas es uno de los aportes a la filosofía más importantes hechos por Platón. A grandes rasgos, establece una distinción marcada entre lo percibido a través de los sentidos y lo que es posible conocer por medio del intelecto, que son las ideas o formas de las cosas. La palabra "idea" viene del griego eidos (εἶδος) y puede traducirse por "forma", "aspecto", "tipo" o "especie", según quién la utilice.

La presentación más exhaustiva de esta teoría está en el Parménides, una de las obras platónicas consideradas del período de vejez. También aparece una explicación más accesible en la República, a través de la alegoría de la caverna. Sea en uno u otro, la distinción se realiza entre el mundo visible de los sentidos y el invisible o inteligible, donde habitan las ideas.

- En el mundo visible están las cosas que conocemos por medio de los sentidos. Estas cosas son como imágenes o huellas de las formas o ideas de las cosas del mundo inteligible, que es inaccesible por medio de los sentidos.

- En el mundo inteligible están las ideas de las que los objetos sensibles son copias. Las ideas son el objeto de estudio de la dialéctica como ciencia suprema, y los objetos sensibles se les parecen porque, según Platón (y de un modo poco claro), "participan" de las ideas y se les asemejan de modo imperfecto, degradado.

Una de las mayores críticas hecha a la teoría de las ideas fue propuesta por el mismo Aristóteles, discípulo de Platón. Aristóteles sostuvo que, si bien es cierto que la esencia de las cosas, como su forma, es lo que las define, la forma no puede considerarse como algo independiente a las cosas. Para Aristóteles, la forma está inseparablemente unida a la materia, y junto a ella constituye la sustancia.

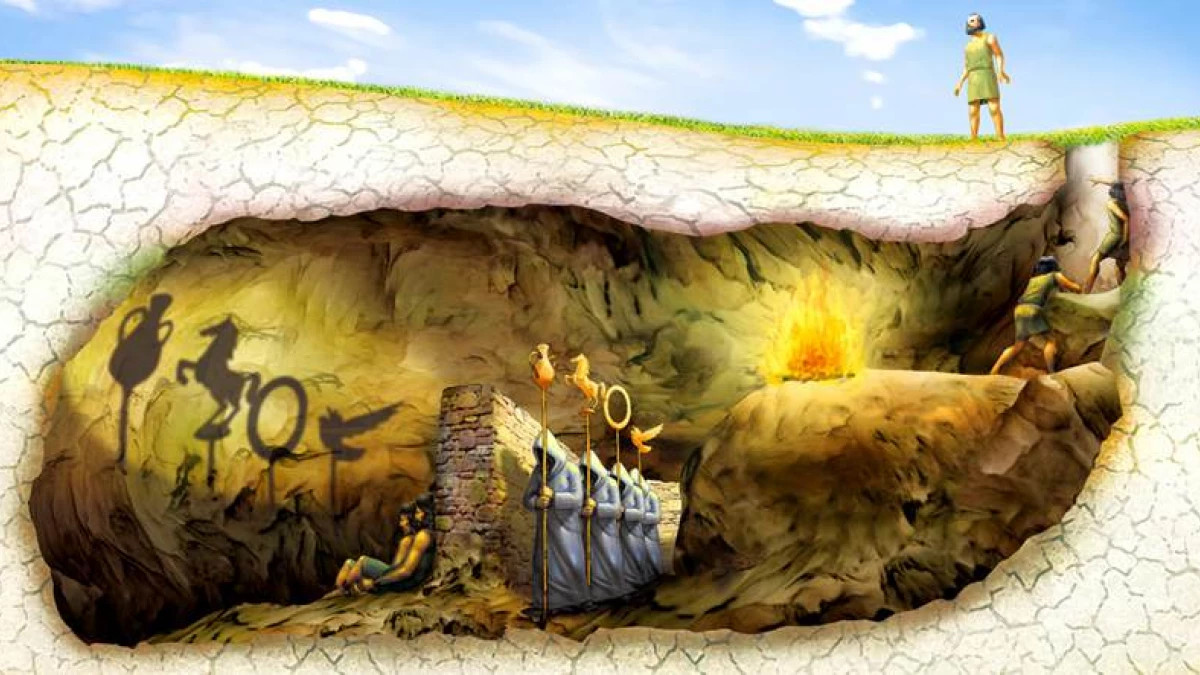

La alegoría de la caverna

La alegoría de la caverna es una alegoría, es decir, una representación literaria simbólica cuya función es pedagógico-filosófica. Junto a la alegoría del carro alado, es la más importante en la historia de la filosofía. Relata la historia de ciertos prisioneros, que nacieron encadenados dentro de una caverna donde solo podían ver la pared de fondo, sobre la que se proyectaban las sombras del mundo real.

Platón introduce la alegoría de la caverna al principio del VII libro de la República para explicar la situación en la que se encuentra el humano en relación al conocimiento. En este texto se describe la forma en que se puede captar tanto el mundo sensible (a través de los sentidos) como también el mundo inteligible (a través del alma, ya que como ella, todo en el mundo inteligible es eterno e inmortal).

Según Platón, los prisioneros que habitan la cueva, encadenados desde su nacimiento, solo pueden ver las sombras que una fogata, escondida detrás de un muro, refleja contra el fondo de la caverna. Estas sombras se producen gracias a unos hombres que circulan por un pasillo portando distintos objetos. Los prisioneros, sin saber de dónde vienen las sombras, creen que son la verdad de las cosas.

Lo que sostiene la alegoría de la caverna es que si alguno de los prisioneros fuera liberado y volviera su vista hacia la luz de la hoguera, se enfrentaría a una realidad más perfecta, que es la causa de la realidad de las sombras. Una vez que haya sucedido esto, el prisionero podría escapar al exterior de la caverna, donde vería un mundo más perfecto, hasta verse obligado a ver directamente hacia el sol. Este, sin embargo, lo dejaría ciego si quisiera volver a la caverna y liberar a sus compañeros, quienes no harían otra cosa que burlarse de él y, según Platón, serían capaces hasta de matarlo (en una clara alusión a lo que le pasó a Sócrates).

Existen distintas interpretaciones sobre la alegoría. Platón mismo ofrece una hacia el final del libro VI y en el VII de la República. Las explicaciones posibles son epistemológicas (el conocer), ontológicas (respecto al ser), educativas y hasta políticas. Todavía hoy estas interpretaciones son fuente de discusión.

El dualismo platónico

El dualismo platónico es una forma de pensar el conjunto cuerpo y alma como separados. Lo característico en Platón es que este dualismo se extiende a una división del mundo entre lo perfecto y lo imperfecto. Si lo perfecto es aquello inmortal, imperecedero, eterno, inmutable y necesario, lo imperfecto es lo temporal, mudable y corruptible.

Esta partición del mundo da como resultado un mundo sensible y un mundo inteligible. El mundo sensible es el mundo imperfecto, formado por la materia, al que está sometido el cuerpo. Todas las cosas que existen en el mundo sensible están hechas a modo y semejanza de lo perfecto, representado por las formas en el mundo inteligible. Este se relaciona con el alma, y es el lugar donde habitan las cosas semejantes a ella: como el alma, las ideas son eternas, inmutables y necesarias.

De esta separación se desprende la idea platónica de que el cuerpo es cárcel del alma y que, tras el fin del cuerpo, el alma es libre y perfecta una vez más hasta volver a encarnar en un cuerpo distinto.

También se observan otras consecuencias o lecturas posibles respecto al dualismo, como sus implicancias en el conocimiento: según el dualismo platónico, la opinión (que es la forma del conocimiento sensible) se opone a la episteme (que es el conocimiento inteligible). A esta forma de pensar el conocimiento se la conoce como dualismo epistemológico.

También se puede ver cómo se desprenden rasgos aún más profundos del dualismo ontológico (el dualismo que explica la separación de la realidad en dos mundos), como el problema de la participación entre ambos mundos, o el problema del dualismo antropológico, por ejemplo, que piensa al ser el humano como un compuesto de cuerpo y alma y se pregunta cómo es esto posible.

Obra de Platón

Se supone que todas las obras de Platón se conservan hasta la actualidad. Todas ellas, excepto la Apología de Sócrates, están escritas en forma de diálogo. Más allá del tema o de la pregunta que compete a cada una, la mayoría de las obras plantean una explicitación del método socrático, mostrado a través de las conversaciones entre Sócrates y distintos interlocutores encarnados en personas de la época o pensadores famosos de aquel entonces.

Entre las obras más importantes de Platón encontramos:

- La Apología de Sócrates: Es el único texto platónico que no está escrito en forma de diálogo, y presenta el juicio y la defensa de Sócrates antes de que sea condenado a tomar la cicuta.

- Gorgias: Es un diálogo que presenta las ideas platónicas respecto a la retórica, la política y la justicia.

- Menón: Es el texto en el que aparece por primera vez la enseñanza de la virtud y la idea del conocimiento como reminiscencia.

- Fedón. Es un texto que trata sobre la inmortalidad del alma, tesis defendida por Sócrates antes de morir, ya en prisión.

- El banquete: Es un texto en el que, durante un banquete o cena entre amigos, se discutía sobre qué es el amor, sus diferentes mitos y el ascenso erótico que propone Sócrates como camino a la belleza.

- La República: Consiste en una reflexión sobre el concepto de justicia y cómo se expresa en el ser humano. Aparece también la famosa alegoría de la caverna, del sol, y otros mitos y metáforas.

- Fedro: Este diálogo se centra en las ideas de amor, belleza y el destino del alma. Presenta la alegoría del carro alado para explicar la visión platónica del alma.

- El Timeo: Es uno de los últimos diálogos escritos de Platón, donde expone cuestiones complejas en torno a la cosmología y la física, como la formación del universo y de los seres vivos.

Etapas del pensamiento de Platón según sus obras

El trabajo filosófico de Platón, a través de sus diálogos, se suele dividir en cuatro grandes períodos:

- Período socrático (393-389 a. C.): En esta etapa, Platón difundió algunas de sus tesis basadas en las enseñanzas de Sócrates. En ellas aborda conceptos como la mentira, la piedad y la amistad. Algunas de sus obras publicadas durante este período fueron: Apología a Sócrates, Critón o El deber, Ion o De la poesía, Lisis o De la amistad, Cármides o De la Sabiduría y Protágoras o Los sofistas.

- Período de transición (389-385 a. C.): En esta etapa, Platón fundó la Academia, que resultó clave para profundizar y desarrollar ciencias como la matemática y la astronomía. Abordó teorías basadas en las enseñanzas de Sócrates y de Pitágoras, y desarrolló conceptos propios acerca de la inmortalidad del alma, la virtud y el lenguaje. Algunas de sus obras publicadas durante este período fueron: Hipias mayor, Gorgias, Menéxenes y Menón.

- Período de madurez (385-361 a. C.): En esta etapa, que fue su etapa más destacada, Platón desarrolló sus ideas en torno a la inmortalidad del alma, la Teoría de la reminiscencia (que afirmaba la existencia de ciertos conocimientos innatos en el ser humano), la Teoría de la dialéctica ascendente (que consistió en el perfeccionamiento de la mayéutica de Sócrates y contemplaba la relación causa-efecto de lo observado), el concepto del amor (que se opuso al "amor platónico") y su filosofía política. Algunas de sus obras publicadas durante este período son: La República, Fedro, Fedón y El banquete.

- Período de vejez (361-347 a. C.): Durante su vejez, Platón hizo una exhaustiva revisión de la Teoría de las ideas. Esta teoría postula una dualidad de la realidad entre el mundo sensible (lo que perciben los sentidos), y el mundo inteligible (lo que se puede comprender por medio del intelecto). Además, exploró conceptos relacionados con la naturaleza y la medicina. Algunas de sus obras publicadas durante este período fueron: Parménides, Teeteto, Sofista y El político.

- Aristóteles

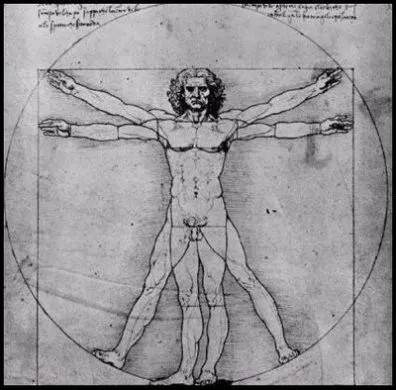

¿Quién fue Aristóteles?

Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.) fue un filósofo griego que nació en Estagira y murió en la ciudad de Calcis. Discípulo de Platón y fundador del Liceo, es considerado uno de los más importantes pensadores de la humanidad. Sus ideas y reflexiones, recogidas en casi 200 tratados (de los que solo se conservan 31), influenciaron a la historia intelectual de Occidente por más de dos mil años.

Durante su vida cultivó una gran cantidad de intereses. Sus estudios comprenden la lógica, la política, la ética, la física, la biología, la retórica, la poética y la astronomía. En todas ellas jugó un papel innovador, incluso fundacional, ya que propuso los primeros estudios sistemáticos de cada materia.

Aristóteles fue discípulo de otros filósofos importantes de la época, como Platón y Eudoxo, durante los veinte años en que se formó en la Academia de Atenas. En esa misma ciudad fundó el Liceo, lugar donde enseñó a sus propios discípulos.

Luego de la caída de Alejandro de Macedonia (conocido como Alejandro Magno), discípulo suyo, Aristóteles se marchó a la ciudad de Calcis, donde murió.

Vida de Aristóteles

Aristóteles nació en Estagira en el año 384 a.C. Huérfano a los 17 años, su tutor Proxeno lo envió a estudiar en la Academia de Platón en Atenas, donde permaneció durante 20 años. Allí conoció a destacados pensadores y se inició en los Misterios Eleusinos. Después de la muerte de Platón, Aristóteles se trasladó a Atarneo y Aso, se casó con Pitias y tuvo una hija. Fue tutor de Alejandro Magno durante dos años y luego fundó el Liceo en Atenas, una escuela pública donde enseñó y escribió numerosos tratados. Tras la muerte de su esposa, se unió a Herpilis y tuvo un hijo, Nicómaco, a quien dedicó su tratado de ética. Debido a la creciente hostilidad hacia los macedonios en Atenas, Aristóteles se trasladó a Calcis, donde murió en el año 322 a.C. a los 62 años.

Pensamiento aristotélico

Como la mayoría de los pensadores de su época, Aristóteles hizo filosofía en un sentido amplio. Esto significa que se interesó por todas las ramas del conocimiento accesible por aquel entonces, e incluso inició investigaciones en muchos ámbitos.

Se suele clasificar su pensamiento según la distinción que él mismo hizo de las ciencias: el saber práctico, el saber productivo y el saber teórico o contemplativo:

Saber práctico

El saber práctico incluía la ética y la política. Sobre ambas disciplinas escribió distintas obras, aunque es cierto que su mayor contribución fue a la ética, rama a la que dedicó al menos tres escritos conocidos: Ética nicomáquea o Ética para Nicómaco, Ética eudemia y Magna moralia.

Aristóteles pensaba que la ética era un saber práctico orientado a una ética de las virtudes. Como tal, la ética debía enseñar a buscar la felicidad entendida como fin del hombre. Esto es así porque toda actividad humana tiende, según Aristóteles, a un bien. Como la felicidad (eudaimonía) es el bien supremo, se hablaba entonces de una ética eudemia o eudaemonista.

La política, por su parte, era un estudio sobre la forma en que las leyes y las costumbres se relacionaban en los casos de la vida cotidiana. Las ideas políticas de Aristóteles fueron recopiladas por el filósofo en su libro Política, principal obra en la que se encuentran sus doctrinas.

Saber productivo

El saber productivo estaba orientado a las artes, especialmente a la poética. De hecho, el texto estético aristotélico más importante se llama Poética. Este texto no se dedica a divagar sobre lo bello sino que trabaja y piensa a las artes materiales y concretas. A diferencia de la Retórica aristotélica, dedicada al arte de comunicar de forma convincente, la Poética investiga el arte de creación literaria.

Saber teórico

El saber teórico contemplaba la física, las matemáticas y la metafísica. Esta última es considerada como la filosofía primera, ya que presenta la teoría de los principios generales del pensamiento. Es, a la vez, una doctrina del ser en cuanto tal.

Algunas de las ideas principales de la metafísica aristotélica son:

- Metafísica como filosofía primera: Esta idea sostiene que ninguna ciencia particular estudia universalmente lo que es, sino que cada una se dedica a una parte de la realidad concreta. La metafísica es la ciencia más general porque estudia al ser en cuanto ser.

- El ser se dice de muchas maneras: Esta afirmación aristotélica enfatiza la idea de la polisemia del ser (que se diga "ser" en muchos sentidos). Ya sea "ser" como potencia, acto, sustancia o accidente, todas estas formas son válidas según el nivel y la línea de análisis.

- La metafísica es teología: La metafísica como teología debe entenderse como el estudio de una figura hipotética, que cumple la función de ser el primer motor inmóvil del universo: lo que da principio e impulso vital a todas las cosas que existen.

Respecto a la física y las matemáticas, hay varios tratados aristotélicos que trabajan cada una de estas disciplinas. A grandes rasgos, se puede hablar de una filosofía natural que contempla el movimiento, la generación y la corrupción de las cosas, como también la negación del vacío y la idea del éter (todos los puntos del espacio están llenos de materia). Las matemáticas, por su parte, se entrecruzan con la lógica, aunque vale aclarar que esta última no era considerada por Aristóteles como un saber sustancial.

Obra de Aristóteles

Las obras de Aristóteles que sobrevivieron al paso del tiempo fueron ordenadas en el Corpus Aristotelicum por el filósofo Andrónico de Rodas. A la organización de Andrónico se la adaptó a la edición del filólogo clásico August Immanuel Bekker entre 1831 y 1870. Este corpus se divide en cinco grandes grupos:

- Lógica u Órganon. En este grupo encontramos las siguientes obras:

- Categorías (Categoriae)

- De la interpretación (De interpretatione)

- Primeros analíticos (Analytica priora)

- Segundos analíticos (Analytica posteriora)

- Tópicos (Topica)

- Refutaciones sofísticas (De sophisticis elenchis)

- Filosofía natural. En este grupo encontramos las siguientes obras:

- Física (Physuca)

- Sobre el cielo (De caelo)

- Acerca de la generación y la corrupción (De generatione et corruptione)

- Meteorología (Meteorologica)

- Del alma (De anima)

- Pequeños tratados sobre la naturaleza (Parva naturalia y otros escritos)

- Metafísica. En este grupo encontramos la siguiente obra:

- Metafísica (Metaphysica)

- Ética y política. En este grupo encontramos las siguientes obras:

- ´Ética nicomáquea o Ética para Nicómaco (Ethica Nicomachea)

- Ética eudemia o Ética para Eudemo (Ethica Eudemia)

- Política (Política)

- Retórica y poética. En este grupo encontramos las siguientes obras:

- Arte retórica o Retórica (Ars rhetorica)

- Poética (Ars poetica)

Más allá de la clasificación de Andrómaco de Rodas, la obra de Aristóteles no tiene un orden claro. No hay una datación específica de cada uno de los tratados, a excepción de Eudemo, dedicado a un amigo que murió en 354 a. C., y Protréptico, dedicado a Temisón alrededor del año 315 a. C. No obstante, se propone como criterio general dividir la obra en tres grandes períodos que comprenden los siguientes años:

- Primer período (368-348 a. C.). Época de la Academia.

- Segundo período (348-335 a. C.). Época de abandono de la Academia y primeras ideas de pensamiento propio.

- Tercer período (335-322 a. C.). Época del Liceo y de estudios empíricos.

Tanto la clasificación de Andrómaco como la dada por períodos cumplen una función meramente organizativa y, en todo caso, didáctica. Ninguna de estas obras cuenta con una fecha clara de publicación. Tampoco se sabe con exactitud si fueron escritas para ser leídas por un público general o si su uso se limitó (como se cree habitualmente) a la circulación interna dentro del Liceo. Todavía hoy se discute al respecto.

Periodo Helenístico-Romano

¿Qué fue el Periodo helenístico?

Se conoce como Periodo helenístico, o Helenismo a la etapa de la Edad Antigua que abarca desde la muerte de Alejandro Magno en 323 a. C. hasta la conquista del Mediterráneo oriental y Asia Menor por parte de la República romana, en 31 a. C.

Este periodo está marcado por la fragmentación del imperio alejandrino y la aparición de diferentes reinos independientes en los territorios de Grecia, Egipto, Anatolia, el Levante, Mesopotamia y Asia central. A su vez, la fusión de la cultura griega con las culturas orientales dio como resultado la creación de un tipo de cultura nueva, atravesada por tradiciones de diferente origen. Es un periodo en el que las artes, la filosofía y las ciencias aplicadas tuvieron un gran desarrollo, ya que se implementaron políticas de mecenazgo y estímulo para artistas y eruditos en diferentes reinos.

Características del periodo helenístico

Las principales características del Periodo helenístico son:

- La fragmentación política del imperio alejandrino.

- La expansión de elementos culturales griegos en Asia Menor y el Próximo Oriente.

- La aparición de nuevas ciudades como centros políticos y culturales del mundo antiguo.

- La conformación de nuevos reinos, bajo el poder de las dinastías antigónida, ptolemaica y seléucida.

- El desarrollo de un sincretismo religioso, que combinó creencias y mitos de la cultura griega con cultos y costumbres orientales.

Origen del término "helenístico"

El término "helenístico" fue utilizado por primera vez en la obra del historiador alemán Johann Gustav Droysen (Historia del Helenismo, 1836). "helenístico" proviene de "heleno", nombre con el que los antiguos griegos denominaban su identidad cultural.

El autor utilizó este concepto para denominar el proceso histórico desarrollado a partir del cual se extendió la lengua y la cultura griegas a las poblaciones del Próximo Oriente. Cronológicamente, este proceso se ubica entre la muerte de Alejandro Magno (323 a. C.) y la conquista romana del último reino helenístico (31 a. C.). Geográficamente, incluye el mundo mediterráneo habitado por los antiguos griegos y los territorios conquistados por Alejandro Magno y, desde entonces, helenizados: Asia Menor, Egipto y el Próximo Oriente (desde el Levante hasta el río Indo).

- Escuelas Éticas

Epicureísmo: En el año 306 a. C. Epicuro adquirió la finca llamada "El Jardín" en las afueras de Atenas y fundó su escuela de filosofía. Formada tanto por varones como por mujeres (gran novedad en las escuelas griegas), en ella vivió aislado de la vida política y de la sociedad, practicando la amistad y la vida estética y de conocimiento.

El objetivo de esta filosofía es (como el del resto de escuelas morales helenísticas) el arte de la vida, la realización de una vida buena y feliz. Para el cumplimiento de este objetivo Epicuro consideró que la filosofía tiene una doble tarea: combatir las falsas ideas que fomentan el miedo y el sufrimiento, y crear en el sabio un estado de ánimo o talante favorable en toda circunstancia y lugar. Entre aquellas ideas hay que incluir fundamentalmente el miedo al dolor, el temor a la muerte, a los dioses y al destino; la parte de la filosofía que permite resolver estas cuestiones será la Física. La segunda tarea está en manos de la Ética.

La filosofía es para Epicuro el arte de la vida feliz. Por eso la física y la lógica son solo medios para conseguir este fin. Divide la filosofía en Ética (que incluye también consideraciones psicológicas o relativas al alma), Física y Canónica (fundamentalmente lógica y teoría del conocimiento).

Estoicismo: La Escuela Estoica nació en Atenas hacia el año 300 a.C. Su nombre lo debe al lugar en el que sus miembros se reunían: la puerta o pórtico (stoa) de columnas decoradas por Polignoto. Su fundador, Zenón de Citio, fue discípulo del cínico Crates, el megárico Estilpón y el académico Jenócrates, siendo el cinismo quien ejerció sobre ella la mayor influencia.

Fue Cleantes de Assos quien sucedió a Zenón al frente de la escuela a la muerte de éste. (Algunas fuentes sostienen que Zenón se suicidó en el año 262 a.C.). Cleantes murió a causa de un ayuno voluntario. El estoicismo fue, además de una escuela, un modo de vivir y de concebir el mundo que proyectó su influencia sobre la cultura griega, la romana y, a través del tiempo, sobre todo el pensamiento occidental. La grandeza de la escuela, tanto por la cantidad, calidad y variedad de sus representantes, así como por su prolongada presencia a lo largo de los siglos, llevó a los investigadores a dividirla en tres:

Eclecticismo: Ya se ha dicho que el eclecticismo surge como exigencia de transacción y fórmula de compromiso. El escepticismo ejerció entre los representantes del estoicismo medio y entre los neoacadémicos poderosa influencia, hasta hacerles abandonar la rígida posición del dogmatismo para buscar una base más segura y obtener el consentimiento necesario, a fin de resolver los problemas prácticos. De esta manera, todas las escuelas imperantes, efectuado el epicureísmo, van a parar al eclecticismo.

El problema del conocimiento se traslada desde el campo teórico a la esfera práctica. La evidencia pierde su rango para convertirse en simple verosimilitud, sobre la cual resulta más fácil obtener un asentimiento universal. Este asentimiento universal, que en los comienzos es el fin intentado por los diferentes representantes las escuelas morales, se convierte pronto en signo práctico de la validez de los sistemas y criterio de admisibilidad de sus verdades.

Con ello ha dejado el eclecticismo de ser mera tendencia para establecerse en sistema. Surgió así la filosofía escéptica como sistema moral de la conciencia común.

Escepticismo: Las posiciones epicúrea y estoica favorecieron el desarrollo del escepticismo. Reconocida la preeminencia de la ética, a cuyas exigencias debe plegarse la concepción del universo (física) y la teoría del conocimiento (canónica y lógica), y subordinado con ello el pensamiento a la acción, la filosofía de la vida, no podía tardar en advertirse que a la vida práctica del sabio que busca la imperturbabilidad le cuadra mejor la abstención del juicio (que es tranquilidad en lo opinable), que la decisión sobre la verdad o la falsedad, el bien o el mal (que es turbación por el fracaso en conseguirla).

Al comienzo de sus Hipotiposis pirrónicas, Sexto Empírico, contemplando el panorama ofrecido por el pensamiento filosófico de su época (el de las escuelas morales), concreta en tres las formas irreductibles de la filosofía. "Entre los que filosofan, unos afirman haber encontrado la verdad, otros dicen que no es posible encontrarla y otros continúan buscando.

Hedonismo: Del griego hedone (placer). Doctrina ética según la cual el único bien es el placer y el único mal el dolor. En consecuencia, sitúa en el placer la felicidad humana. El hedonismo no consiste en afirmar que el placer es un bien, ya que dicha afirmación ha sido admitida por otras muchas doctrinas éticas muy alejadas del hedonismo, sino en considerar que el placer es el único y supremo bien. El término hedonismo puede tomarse en dos sentidos, lato y estricto. En el primero, hedonismo sería una teoría ética de gran amplitud en la que la palabra placer tendría un significado muy extenso, abarcando tanto el placer como la utilidad; en este sentido se encuadraría dentro del hedonismo el utilitarismo.

- Periodo Alejandrino

El Período Alejandrino o Período Helenístico se refiere a la era que comenzó con la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. y se extendió hasta la derrota de Cleopatra VII en 30 a.C., momento en que Egipto pasó a control romano. Esta etapa, caracterizada por la expansión de la cultura griega fuera de Grecia, implicó una fusión cultural entre las tradiciones helénicas y las influencias orientales. Tras la muerte de Alejandro, su vasto imperio fue dividido entre sus generales, los "diádocos", quienes establecieron reinos independientes, como el Imperio Seléucida en Asia y la dinastía Ptolemaica en Egipto, con Alejandría como su capital.

Alejandría se convirtió en un centro cultural de renombre gracias a instituciones como el Museo y la famosa Biblioteca de Alejandría. Estas atrajeron a científicos, filósofos y artistas de toda la región, como Euclides y Eratóstenes, quienes realizaron avances en matemáticas y astronomía. La cultura helenística, además, se caracterizó por su sincretismo religioso y por el auge de las artes y las ciencias, especialmente en la medicina y la filosofía, impulsadas por el mecenazgo de los gobernantes.

La Biblioteca de Alejandría

La Biblioteca de Alejandría fue establecida bajo la dinastía Ptolemaica de Egipto (323-30 a.C.) y floreció bajo el patrocinio de los primeros reyes, convirtiéndose en la biblioteca más famosa del mundo antiguo. Atrajo a eruditos de todo el Mediterráneo y convirtió a Alejandría en el centro intelectual preeminente de su tiempo hasta su declive después del 145 a.C.

Aunque la leyenda afirma que la idea de la gran biblioteca vino de Alejandro Magno, esta afirmación se ha puesto duda y parece ser que fue propuesta por Ptolomeo I Soter (que reinó de 323-282 a.C.), fundador de la dinastía ptolemaica, y construida bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo (282-246 a.C.), que también adquirió los primeros libros para su colección. Bajo Ptolomeo III Euergetes (que reinó de 246-221 a.C.), la colección de la biblioteca gracias a que todos los libros que llegaban a puerto en los barcos se requisaban y copiaban, para después recoger los originales en sus estanterías.

El fin de la Biblioteca

El fin de la biblioteca de Alejandría la ciudad fue conquistada por los persas del Imperio sasánida en 619 y después el Imperio bizantino cristiano bajo el mando de Heraclio volvió a tomar la ciudad en 628, para volver a perderla a manos de los invasores árabes musulmanes liderados por el califa Umar en 641. Después, los ejércitos cristianos bizantinos y los árabes musulmanes lucharon por el control de la ciudad y de Egipto hasta que las fuerzas árabes prevalecieron y Egipto quedó bajo el gobierno musulmán. Entonces, se destruyeron las iglesias o se transformaron en mezquitas y los escritores cristianos posteriores afirmarían que fue en aquel momento cuando la gran biblioteca fue quemada por los conquistadores musulmanes.

Al igual que con otras afirmaciones en cuanto al destino final de la biblioteca, esta también se ha cuestionado y desmentido. Lo más probable es que la biblioteca de Alejandría cayera en decadencia porque perdió la financiación de los Ptolomeo y el apoyo posterior de Roma no era regular. Ya no se cuidaba de los rollos de pergamino y de papiro como se había hecho antaño y estos se fueron pudriendo en el ambiente húmedo de la ciudad. Esto no quiere decir que la biblioteca no fuera presa de la intolerancia religiosa que se hizo con la ciudad, pero si lo fue, su colección probablemente ya se había perdido o arruinado mucho antes de que llegara el califa Umar.

- Plotino y el Neoplatonismo

Plotino

Plotino nació en el 204 ó el 205 d.C. en la ciudad egipcia Licópolis, hoy Assiut.

Estudió en Alejandría con el filósofo Ammonius Saccas durante diez años, de quien también fueron discípulos Orígenes, Longino y Erenio. Hacia el año 244 se trasladó a Roma, donde estableció una escuela, Se cuenta que recogía huérfanos y les daba educación.

Debatió sobre el saber pitagórico y platónico así como sobre el ascetismo; fue tal la impresión que causó sobre sus oyentes que algunos de ellos dieron sus fortunas a los pobres, libertaron a sus esclavos, y dedicaron sus vidas al estudio y a la piedad ascética.

Con 60 años, y con el permiso del emperador romano Galieno, intentó fundar una comunidad de naciones basada en el modelo de La República de Platón, pero el proyecto fracasó a causa de la oposición de los consejeros de Galieno. Continuó enseñando y escribiendo hasta su muerte.

Sus obras comprenden 54 tratados en griego, llamados las Enneadas, seis grupos de nueve libros cada uno, adaptación hecha probablemente por su alumno Porfirio. Su sistema se basa en la teoría de las ideas de Platón, pero mientras Platón manifestaba que los arquetipos establecen el vínculo entre la divinidad suprema y el mundo de la materia, él aceptaba la doctrina de la emanación. Esta doctrina supone la transmisión constante de fuerzas del ser absoluto, o lo Uno, a la creación por medio de distintos agentes; el primero de ello es el nous, o inteligencia pura, de la cual emana el alma del mundo; de ésta, a su vez, emanan las almas de los seres humanos y los animales, y por último la materia. Los seres humanos, en consecuencia, pertenecen a dos mundos, al de los sentidos y al de la inteligencia pura. Puesto que la materia es la causa de todo mal, el objeto de la vida debería ser escapar del mundo material de los sentidos, y de aquí que las personas abandonaran todos los intereses terrenales por los de la meditación intelectual; mediante la purificación y el ejercicio del pensamiento, las personas pueden elevarse a sí mismas hasta la intuición del nous, y por último, a una completa y extática unión con lo Uno, que es Dios.

Plotino murió el 270 d.C. en Campania.

Neoplatonismo

El neoplatonismo es una corriente filosófica surgida en Alejandría entre los siglos II y III d. C., que retomó las ideas del platonismo como modelo filosófico, generando una nueva versión que conjuga el pensamiento platónico con el misticismo y las ideas religiosas de la época. Entre los filósofos neoplatónicos más importantes se destacan Plotino, Proclo, Jámblico y Porfirio, quienes desarrollaron distintas versiones del platonismo, dando lugar al surgimiento del neoplatonismo como una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad tardía. La escuela neoplatónica se caracterizó por revivir las ideas del platonismo y desarrollar una versión totalmente nueva del pensamiento filosófico y metafísico de Platón, a partir de conjugar su filosofía con ideas místicas, propias de doctrinas religiosas como el hinduismo, el judaísmo y el cristianismo.

En primer lugar, el neoplatonismo buscó desarrollar las ideas más importantes del pensamiento platónico como la teoría de las Ideas, la inmortalidad del alma, el Bien como idea suprema, la dialéctica y la erótica como medios ascendentes de conocimiento. No obstante, los neoplatónicos no se limitaron meramente a reproducir las ideas del platonismo sino que desarrollaron toda una nueva filosofía a partir de ellas, incorporando conceptos de la mística y la espiritualidad religiosa. Así, surge un cuerpo de conocimiento propiamente neoplatónico, nacido a partir del sincretismo de múltiples posturas espirituales atravesadas por el pensamiento y la doctrina del platonismo. Ideas como lo Uno de Plotino, la Inteligencia (Nous), la teoría de la emanación o la jerarquía del ser, representan conceptos troncales del neoplatonismo.

Históricamente, la escuela neoplatónica surge en un contexto de helenismo tardío, durante la época romana. En este marco, las primeras ideas neoplatónicas comenzaron a formarse a partir del pensamiento de Amonio Saccas, quien se considera el fundador primitivo del neoplatonismo. Luego, Plotino, su principal discípulo, se convertiría en el máximo exponente de la doctrina neoplatónica. El neoplatonismo se desarrolló como una escuela pagana en un contexto de expansión y crecimiento de importantes religiones como el cristianismo y el judaísmo. Así, la escuela neoplatónica se destacó por desarrollar el paganismo en una época de cambio y expansión religiosa, representando la última expresión viva del platonismo antiguo.

Lo material vs. lo espiritual

El neoplatonismo planteó una oposición entre lo material y lo espiritual, vinculando a ambos a través de agentes mediadores que se encargan de la transmisión del poder divino. Los neoplatónicos promovían el ascetismo para liberarse del mandato de los sentidos.

Muchos expertos destacan la importancia del neoplatonismo en los inicios del cristianismo. Esto se debe a que los pensadores cristianos se apoyaron en aspectos del neoplatonismo para sostener su idea de alma.

El idealismo platónico y las fuerzas religiosas surgidas en Oriente, en definitiva, se fusionaron en el neoplatonismo, entendido como un intento del universo pagano de salvar su existencia o de al menos tener presencia en los nuevos tiempos.

Realidad suprema

Desde un punto de vista estrictamente filosófico, todo aquello que existe surge de una unidad que se conoce como Uno, y es una gran vacuidad o realidad suprema que emana todas las otras. Logos es el nombre del primer ser que emana esta realidad, y es la fuente de las cosas y las ideas que entran en el marco de la posibilidad; se lo conoce también como Inteligencia o Verbo. Éste, por su parte, emana el Alma, que es el origen de la materia y el movimiento.

Los tres forman el grupo de las hipóstasis del neoplatonismo, que reconoce la teoría de Plotino como tres realidades primordiales. De todos modos, el Uno siempre es el principio fundamental, las dos siguientes son las hipóstasis y las demás, son realidades que derivan éstas.

Las tres hipóstasis

De acuerdo con Plotino, el Uno no puede describirse porque es equivalente al todo, al infinito o a Dios. Dicho de otra manera, es el principio y el final y, por lo tanto, no se puede expresar en un número finito de palabras. Tanto es así que el autor considera que tampoco es posible comprender este concepto para ningún ser humano.

Con respecto a la hipóstasis antes mencionada como Logos, es importante agregar que muchos la llaman nous, un término que hace referencia al espíritu, a la porción más pura del alma. De acuerdo con Platón, era equivalente a la inteligencia. Para Plotino, el nous sería la luz si el Uno fuera el Sol, como un medio para que este último sea visible, aunque surja de él.

En tercer lugar tenemos la segunda hipóstasis del neoplatonismo, el alma, que tiene una naturaleza dividida: por un lado, tira del nous, mientras que por el otro crea o plasma el mundo de los sentidos. Dicho de otra manera, la naturaleza surge del alma.

This is where your text starts. You can click here and start typing. Ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur at vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi id est laborum et dolorum.